教育体制

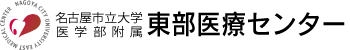

私たちは、薬学教育の進化、医療や薬剤師への社会的ニーズの多様化に対応するため、卒後薬剤師教育の在り方を常に検討しています。

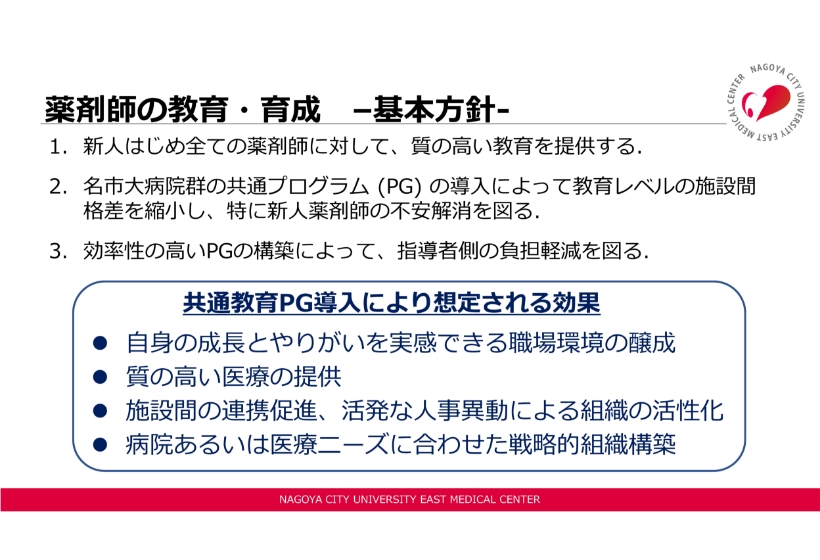

2024年4月からは、「薬剤師臨床研修ガイドライン」(厚生労働省、2024年3月)を踏まえた新しい教育体制として「名古屋市立大学病院群 多施設横断的共通教育プログラム」を策定し導入しています。当プログラムに基づく研修をとおして、薬剤師が身に付けるべき基本的な臨床能力と専門性、プロフェッショナリズム、科学的思考力・実践力の習得を目指しています。

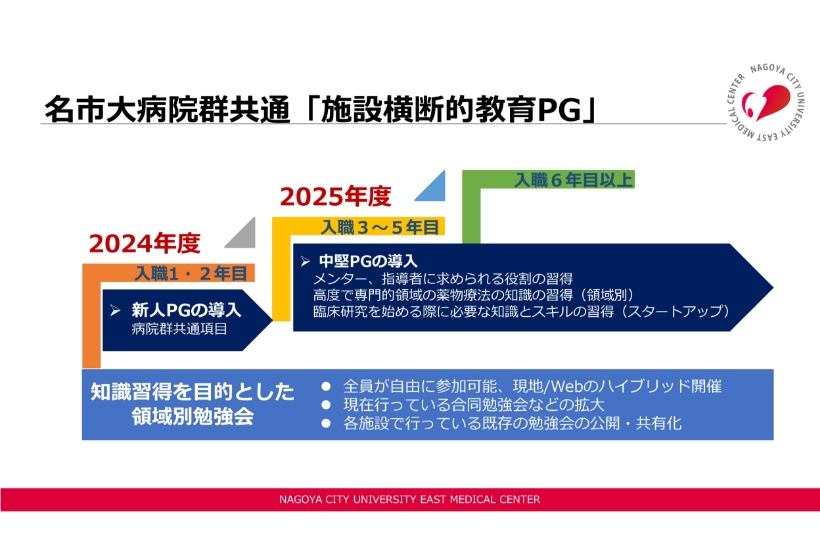

初期研修制度

新規入職者を対象とした「多施設横断的共通教育プログラム」は、大きく次の2つで構成されます。

一つ目は「共通項目」としている、主に病棟業務に関する研修です。名古屋市立大学病院群 薬剤部の全ての新規入職者は、定期的に集い施設の枠を超えた交流によって互いに刺激を得ながら、病棟業務にのぞむ際の基本的考え方や問題抽出・解決のための方法論、内科系/外科系の主たる領域・疾患に関する病態、薬物療法についての基礎知識を習得していきます

もう一つは「施設独自項目」としている、薬剤部内での中央業務に関する研修です。調剤や注射剤調製など中央業務は、それに係る内規や関連機器の導入状況などが施設の規模・役割によって異なるため、各所属施設における実地研修によってそのスキルを習得していきます。また、「共通項目」で学んだスキルに基づき所属施設で実際に病棟業務を行い、介入した症例を各施設のカンファレンスで共有し助言や指摘を受けながら臨床薬剤師としてのスキルアップに繋げていきます。

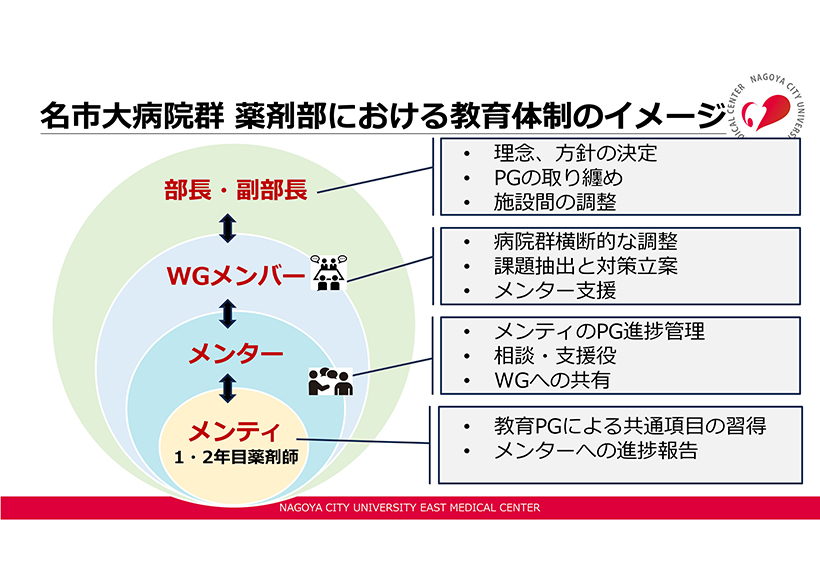

新規入職者には、「メンターシップ制」によるサポート体制を確保しています。メンターシップ制度とは、豊富な知識と職業経験を有した先輩薬剤師(メンター)が、新人薬剤師(メンティ)に対して行う個別支援活動です。メンターがメンティーとペアになり、研修の進捗状況の確認、職場内における精神的な悩みや問題点へのサポートを行っています。

キャリアアップ制度

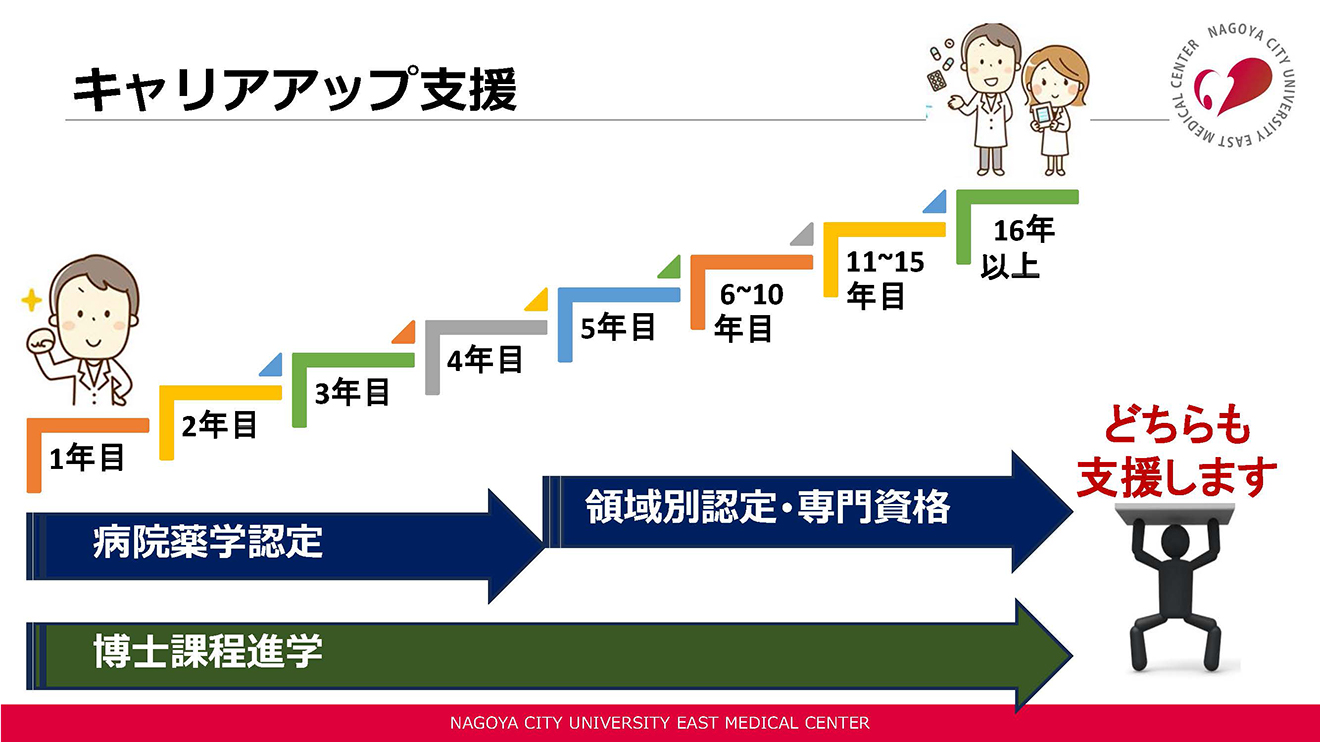

様々な領域の認定・専門薬剤師の取得を奨励しサポートしています。また、当院薬剤部は医学研究科講座(臨床薬剤学分野)を兼ねており、薬剤部に所属し働きながら大学院博士課程へ進学することも可能です。高度先進医療を担う大学病院として、また多施設病院群であることの特色を活かし、日々の薬剤師業務の中から解決すべき未知の課題を見出し研究テーマとして研究を行うことができます。その際には薬剤部に所属する教職員と薬剤師がサポートします。実際に博士号の学位を取得し研究能力を高め新たなキャリアを築いている先輩薬剤師もいます。

また、認定・専門資格の取得や大学院進学に係る研修参加費や学費の一部を病院/大学が支援するサポート体制も充実しています。

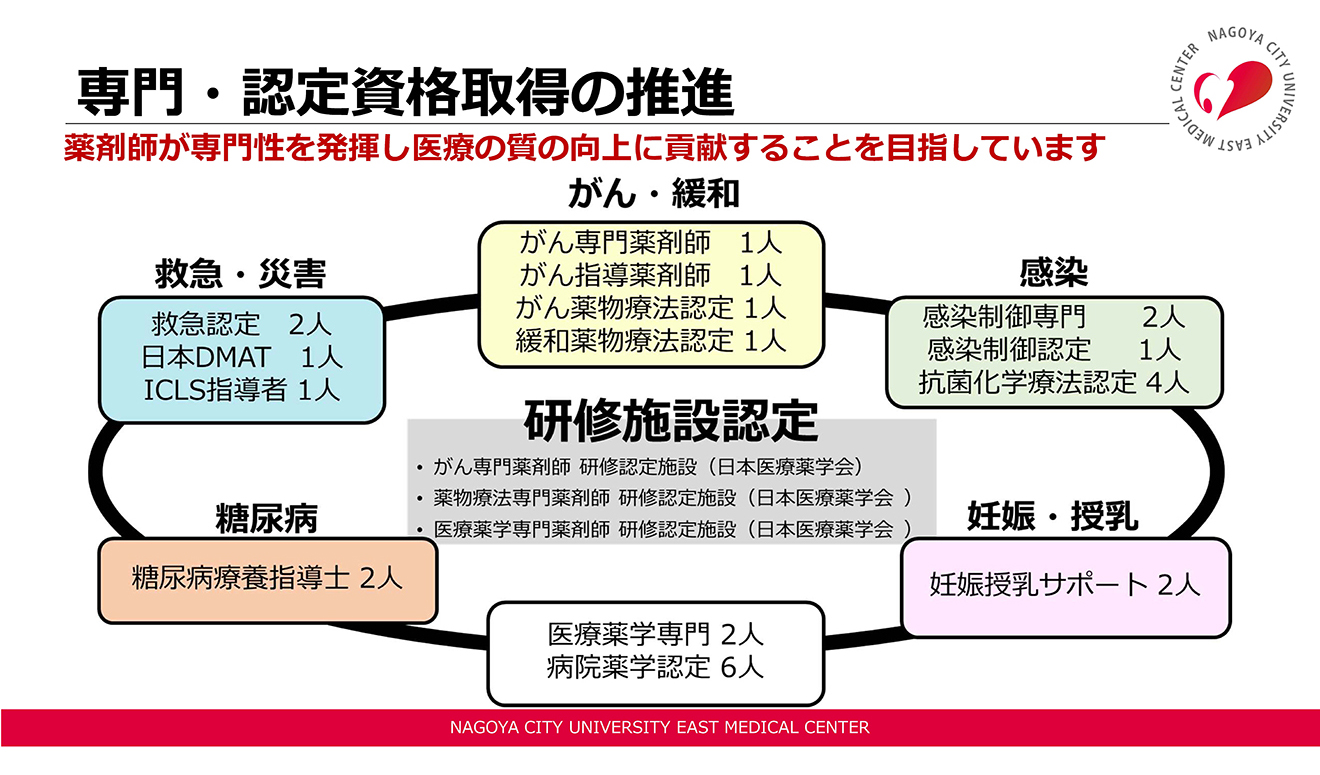

認定・専門資格取得

当院薬剤部は様々な認定・専門薬剤師を養成する教育医療機関として認定さています。専門性を高め認定・専門薬剤師の資格取得を目指すうえで、自身の職場で働きながら研修を受けられる体制であることは様々な面で負担が少なく恵まれた環境と考えられます。日々の業務のなかで薬剤部スタッフや他の医療職と共に様々な経験をとおして研鑽を積み、認定・専門薬剤師の資格取得が可能です。

当院は、次の認定・専門薬剤師の研修認定施設です。

- 日本医療薬学会 薬物療法専門薬剤師制度研修施設

- 日本医療薬学会 医療薬学専門薬剤師研修施設

- 日本医療薬学会 がん専門薬剤師制度研修施設

- 薬学教育協議会 薬学実務実習受入施設

認定資格取得者数

(2024年7月)

| 名称 | 人数 | |

|---|---|---|

| 学位 | 博士(薬学/医学) | 6 |

| 指導 | 日本医療薬学会 がん指導薬剤師 | 1 |

| 指導 | 日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師 | 6 |

| 専門 | 日本医療薬学会 医療薬学専門薬剤師 | 3 |

| 専門 | 日本病院薬剤師会 感染制御専門薬剤師 | 2 |

| 専門 | 日本医療薬学会 がん専門薬剤師 | 1 |

| 認定 | 日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師 | 1 |

| 認定 | 日本病院薬剤師会 病院薬学認定薬剤師 | 6 |

| 認定 | 日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師 | 1 |

| 認定 | 日本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師 | 1 |

| 認定 | 日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師 | 4 |

| 認定 | ICD制度 インフェクションコントロールドクター | 1 |

| 認定 | 愛知県妊娠・授乳サポート薬剤師 | 2 |

| 認定 | 日本糖尿病療養指導士認定機構 日本糖尿病療養指導士 | 2 |

| 認定 | 日本臨床救急医学会 救急認定薬剤師 | 2 |

| 認定 | 日本病院薬剤師会 がん治療認定薬剤師 | 1 |

| 認定 | 日本病態栄養学会 NST研修修了 | 3 |

| 認定 | 日本救急医学会 ICLS インストラクター | 1 |

| 認定 | 日本麻酔科学会 周術期管理チーム薬剤師 | 1 |

| 認定 | 日本循環器学会 心不全療養指導士 | 1 |

| 認定 | 日本DMAT 日本DMAT隊員 | 1 |

| 認定 | 日本麻酔科学会 術後疼痛管理研修修了 | 3 |

| 認定 | 日本不整脈心電学会 心電図検定 | 2 |

薬学実務実習

「薬学教育モデル・コアカリキュラム」(平成25年度改訂版)が2015年度6年制薬学部入学生から適用となったことに伴い、2019年度以降の実習は本コアカリキュラムおよび薬学実務実習に関するガイドライン(平成27年2月10日)に準拠して実施しています。また、当院の特徴を生かした教育ができるように独自のカリキュラムを作成しています。

具体的には11週間の実習を3週間のセントラル実習と8週間の病棟実習にわけ、実習しています。セントラル実習では、調剤・注射、院内製剤、医薬品情報、麻酔科外来にて実習を行い、病棟実習では、異なる2つの病棟で実習を行っています。病棟担当薬剤師の指導のもとで患者さんへの服薬指導や他職種スタッフとの関わりを学びます。また、代表的8疾患への理解を深める目的で薬剤部カンファレンスによる情報共有も行っています。加えて、チーム医療、医療安全、災害医療、救急医療、中毒医療、妊婦授乳婦等の講義、他部署や名古屋市立大学病院群の他施設への見学も行っています。実習の最終週に、病棟で学んだ知識と経験を症例報告会で発表を行います。当院での実務実習を経て、当院薬剤部に薬剤師として入職した実習生もおられます。当薬剤部での実習が、実習生が理想とする薬剤師像を考えるきっかけとなるように、職員一同が充実した実習プログラムを提供していきたいと考えています。

また、早期臨床体験として名古屋市立大学薬学部、名城大学薬学部、愛知学院大学薬学部等の学生を対象に、薬剤部の見学を積極的に受け入れています。